Unidad Investigativa – GMTV Productora Internacional

La justicia colombiana, piedra angular de la democracia, atraviesa una de sus mayores crisis de confianza. En los últimos años han aflorado patrones que van más allá de errores aislados: decisiones controvertidas de las altas cortes, investigaciones que se archivan o se demoran inexplicablemente, magistrados y funcionarios con vínculos políticos —y en ocasiones familiares— con actores cuestionados, y una arquitectura institucional que facilita la captura de procesos por intereses privados o criminales. El resultado es una ciudadanía que percibe —con razón— que la impunidad y los intereses ajenos al bien común están incrustados en el corazón mismo del sistema judicial.

A continuación, desglosamos, corte por corte y organismo por organismo, cómo se han manifestado esas fallas estructurales; qué vínculos políticos y familiares las han alimentado; y cuáles han sido los episodios más escandalosos que han terminado minando la legitimidad del Estado de derecho en Colombia.

Corte Suprema de Justicia: entre procesos penales y señalamientos públicos

La Corte Suprema, encargada de juzgar a los altos funcionarios y de garantizar la correcta administración de justicia penal, ha visto en los últimos años decisiones y actuaciones que han desatado fuertes críticas públicas. A mediados de 2025 la Alta Corte ordenó detenciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción que involucran a exdirigentes del Congreso, lo que llevó a detenciones de alto perfil y suspicacias por la selectividad de las actuaciones. Estas iniciativas, por un lado, pueden interpretarse como intentos de depuración; por otro, han reavivado el reclamo sobre por qué ciertos procesos emblemáticos (por ejemplo, investigaciones por vínculos de algunos clanes regionales con el crimen organizado) tardan décadas en avanzar o terminan archivados.

El problema es doble: la Corte interviene en causas que políticamente son explosivas, pero también existe evidencia de que la red interna de influencias (asesores, amistades, relaciones de origen regional o académico) condiciona decisiones procesales y disciplinarias. Hay fallos cuyos fundamentos jurídicos han sido duramente cuestionados por académicos y ONG, que denuncian lagunas en la motivación o interpretaciones que parecen favorecer a determinados actores. La sensación de arbitrariedad alimenta la narrativa de que hay “dos justicias”: una rápida para los de siempre y otra lenta —o inexistente— para los que denuncian el poder.

Corte Constitucional: guardianes bajo presión política

La Corte Constitucional, cuya misión es la tutela de la Carta, ha pasado de ser un árbitro técnico a un actor central en el pulso entre poderes. Sus sentencias sobre tutelas, protección de derechos y control de constitucionalidad han generado fricciones con el Ejecutivo y el Legislativo; casos recientes muestran cómo las tensiones políticas se traducen en ataques públicos a magistrados y en campañas mediáticas que buscan desgastar su independencia. En septiembre de 2025, por ejemplo, se intensificaron los enfrentamientos públicos entre miembros del gobierno, la oposición y magistrados por decisiones que impactan reformas legislativas y derechos sociales.

El caso que involucra una acción de tutela presentada por Álvaro Uribe —resuelto en distintas instancias durante 2025— ejemplifica la complejidad. La acción y sus periplos judiciales avivaron no sólo el debate jurídico sobre la procedencia y límites de la tutela contra decisiones penales, sino también la percepción de que figuras políticas de enorme influencia pueden activar recursos con un efecto más mediático que jurídica. La documentación judicial reciente sobre esa tutela evidencia lo extenso y políticamente cargado del expediente.

Consejo de Estado y Consejo de la Judicatura: la administración del poder con sombras

El Consejo de Estado, tribunal de lo contencioso-administrativo, ha sido escenario de desafíos similares: sus fallos sobre contratos, responsabilidades del Estado y nombramientos han sido cuestionados por demoras y decisiones que terminan beneficiando intereses económicos y políticos. A su vez, organismos administrativos como el Consejo Superior de la Judicatura han sido criticados por el manejo de listas, comisiones y procesos de selección de candidatos a cargos judiciales, donde ONG y observatorios han señalado irregularidades o candidatos con expedientes turbios. Estas prácticas alimentan la percepción de que el control interno es insuficiente y que la autoregulación del sistema judicial adolece de transparencia.

Nexos familiares y políticos: el parentesco como vía de captura institucional

Una constante que atraviesa los distintos expedientes es la presencia de redes familiares y políticas que operan como canales informales de influencia. Desde clanes regionales con poder económico y político —cuya historia con clientelismo y presuntos vínculos criminales no es nueva— hasta familias con miembros en cargos públicos y privados, la mezcla de recursos, lealtades y favores ha dado lugar a tránsitos opacos de nombramientos, contratos y decisiones judiciales. Investigaciones periodísticas y documentos desclasificados han ejemplificado cómo ciertos apellidos reaparecen en listas de beneficiarios de contratos, candidatos o decisiones favorables.

¿Quién vigila la hoja de vida de quienes nos gobiernan?

En teoría, el sistema colombiano tiene múltiples filtros para evitar que lleguen a cargos de poder personas con antecedentes oscuros: la Procuraduría revisa antecedentes disciplinarios, la Contraloría vigila las inhabilidades fiscales, y la Registraduría certifica los requisitos de los candidatos a corporaciones públicas. Para magistrados y funcionarios de alto nivel, el Congreso o las mismas cortes hacen la elección a partir de ternas presentadas por el Presidente, el Consejo de Estado o universidades.

Pero en la práctica, estos filtros han demostrado ser insuficientes o, peor aún, fácilmente manipulables. Ninguna instancia verifica de fondo los vínculos con mafias, las lealtades políticas o las redes clientelares que operan detrás de un nombre. Así, personajes con trayectorias cuestionadas —incluso con investigaciones abiertas o denuncias públicas— terminan ocupando cargos estratégicos.

Casos recientes lo evidencian: Martha Mancera, cuestionada por presuntos nexos con estructuras criminales, se mantiene en la Fiscalía como figura de poder. Álvaro Uribe, a pesar de enfrentar procesos por manipulación de testigos, ha podido incidir de forma determinante en la vida política gracias a la ausencia de decisiones judiciales de fondo. Carlos Camargo, señalado por sus vínculos con clanes políticos y criticado por su papel en la Defensoría del Pueblo, logró acceder a cargos de representación sin mayores tropiezos institucionales.

La pregunta de fondo es incómoda pero inevitable: si el Estado no logra blindar la puerta de entrada a la política y la justicia, cómo puede garantizar la legitimidad de quienes deciden sobre la vida de millones de ciudadanos?

Fallos escandalosos y su impacto: ejemplos que fracturan la confianza

Los “fallos escandalosos” no son sólo titulares: dejan consecuencias prácticas. Sentencias que han sido percibidas como indulgentes frente a responsables de graves delitos, decisiones que revierten avances en lucha contra la corrupción o que eximen de responsabilidad a funcionarios, alimentan la idea de impunidad. El debate público —entre juristas, ONG y medios— identifica una serie de causas: debilidad probatoria en procesos clave, uso táctico de recursos procesales, y diseño institucional que favorece la politización de las decisiones. Estos episodios han terminado por socavar la legitimidad del sistema y a menudo provocan reacciones políticas inmediatas, incluyendo propuestas de reformas.

Reformas del gobierno: intentos y resistencias

Diversos gobiernos han intentado, con distinto énfasis, reformas a la administración de justicia: cambios en los mecanismos de elección de magistrados, modificaciones disciplinarias, o iniciativas para acelerar procesos. Sin embargo, la historia demuestra que las reformas terminan politizándose: cuando el Ejecutivo propone cambios, la oposición acusa captura; cuando la oposición propone, el Ejecutivo denuncia defensa partidista. Además, medidas que no abordan las redes económicas y clientelares —el núcleo del problema— terminan siendo cosméticas. El diagnóstico recurrente entre expertos es que hacen falta más transparencia en las ternas, controles independientes y estándares claros de incompatibilidades.

Procesos contra narco-políticos: expedientes que duermen en los cajones

La mezcla entre política y crimen tiene un capítulo propio: la parapolítica y los llamados narco-políticos. Hay expediente históricos y recientes donde figuras públicas han sido señaladas por colaboración o vínculo con organizaciones criminales; sin embargo, muchos procesos se retrasan, se debilitan o se archivan por razones formales, falta de pruebas o prescripciones. ONG y análisis académicos han documentado cómo, en varios casos, pruebas relevantes tardaron años en llegar a la justicia o se vieron obstaculizadas por tropiezos institucionales. El resultado es una sensación de que la impunidad perdura cuando el acusado pertenece a cierta cuerda política o región.

Elecciones internas de magistrados: candidaturas con sombras

La renovación de las altas cortes es un momento crítico: la conformación de ternas y la elección por parte del Congreso o de las corporaciones requiere transparencia máxima. No obstante, informes recientes de organizaciones y medios han señalado la presencia de candidatos con “antecedentes turbios” —que van desde procesos disciplinarios hasta vínculos no explicados— y la existencia de presiones políticas para imponer nombres. Denuncias sobre campañas internas, pactos políticos y acuerdos no públicos han puesto en duda la limpieza del proceso de selección de quienes deben impartir justicia.

Fallos contra congresistas del oficialismo y reacciones políticas

Cuando la justicia avanza contra congresistas del oficialismo, la reacción política es inmediata: denuncias de persecución, discursos de victimización y, en ocasiones, maniobras legislativas o comunicacionales para frenar el proceso. Esto no sólo erosiona la separación de poderes, sino que recalienta la narrativa de que la justicia se usa como herramienta política. Al mismo tiempo, la sensación de impunidad persiste cuando casos similares contra aliados de otros bandos no reciben el mismo tratamiento mediático o procesal.

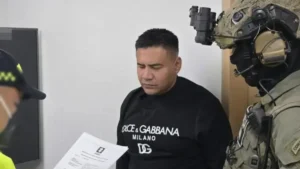

Reuters

El Consejo Nacional Electoral (CNE): control político y decisiones opacas

El CNE, vital en la regulación de la vida política, ha protagonizado episodios que muestran cómo la arena electoral también puede verse contaminada. Investigaciones y renuncias de magistrados (como la dimisión de un presidente del CNE en 2024) —en medio de acusaciones sobre conductas personales y presuntas cercanías políticas— pusieron en evidencia la fragilidad institucional del organismo al decidir sobre investigaciones a campañas presidenciales y sanciones electorales. Las investigaciones administrativas abiertas contra campañas importantes han sido acusadas por el poder político de ser “golpes blandos”, mientras que por su parte la ciudadanía reclama mecanismos más robustos para fiscalizar la financiación y evitar la trashumancia electoral.

¿Qué hacer? propuestas para recuperar la confianza

Transparencia total en nombramientos. Publicación completa de hojas de vida, conflictos de interés y auditorías ciudadanas en los procesos de elección de magistrados.

Fortalecimiento de mecanismos independientes de investigación. Un subcontrato de investigación con participación de veedurías internacionales y ONG para casos de alto impacto.

Límites claros a la tutela en procesos penales estratégicos. Evitar usos dilatorios y preservar la integridad del debido proceso.

Corte Constitucional

Protección y estímulo a testigos y a la recolección oportuna de pruebas. Un factor crítico para evitar que casos contra narco-políticos se enfríen y terminen archivados.

Reformas al CNE para blindar investigaciones electorales de presiones políticas, junto a mejores controles sobre financiación.

En conclusión: La honda desconfianza que hoy recorre a la justicia colombiana no es natural ni eterna: es el resultado de prácticas e instituciones que han cedido a presiones familiares, políticas y, en algunos casos, a la influencia del crimen organizado. Recuperar la legitimidad exige más que discursos: requiere reformas estructurales, transparencia sin medias tintas y sanciones claras contra quienes convierten la justicia en arma o en escudo. Sin ello, la justicia seguirá siendo percibida no como garante del bien común, sino como un botín en manos del que tenga el poder suficiente para tomarla.

Adenda: ¿Una Asamblea Constituyente como salida?

La pregunta que atraviesa el debate nacional hoy es si Colombia necesita una Asamblea Nacional Constituyente. El asunto no es meramente jurídico, sino político y social: se trata de decidir si las reglas del juego que heredamos de 1991 siguen siendo capaces de contener los intereses de las mafias, de los clanes políticos y de un Congreso que —para buena parte de la ciudadanía— se ha convertido en el peor enemigo del pueblo.

Durante los últimos tres años, el Legislativo ha mostrado una resistencia sistemática a las reformas sociales, económicas y judiciales impulsadas por el Ejecutivo. Pero el problema va más allá de la oposición política: el Congreso ha asumido funciones que no le corresponden, bloqueando o reinterpretando la voluntad popular expresada en las urnas. A esto se suma la connivencia con grandes medios tradicionales, que construyen narrativas donde el gobierno aparece como el mentiroso, mientras ocultan la responsabilidad histórica de quienes realmente manipulan el poder.

Desde las bases populares se ha reavivado la idea de que la única salida real es convocar a una Constituyente que esté por encima del Congreso y de las élites judiciales, que blinde los derechos sociales, que refuerce la independencia de la justicia frente a las mafias, y que recupere la soberanía ciudadana sobre los poderes cooptados. El riesgo, advierten críticos y juristas, es que una Constituyente mal diseñada pueda abrir la puerta a nuevos abusos o incluso a una concentración del poder. El dilema es claro: o se reforma el sistema desde arriba con pactos entre las mismas élites, o se abre un proceso constituyente impulsado desde abajo, con la presión popular como fuerza de legitimidad. En cualquier caso, la discusión ya no es si la justicia necesita una cirugía mayor, sino quién empuña el bisturí.