#LaMoscaEnLaSopa

Durante años fueron los reyes del banquete. Servilletas de lino, whisky importado, contratos a dedo y comisiones que harían sonrojar a un jeque árabe. Los veíamos en camionetas blindadas, con guardaespaldas, amantes, sombreros finos y el alma hipotecada a la mafia. Pero algo cambió: el negocio se agotó, los socios cayeron, los paraísos fiscales se cerraron y los bancos ya no prestan a “patriotas” con pasado judicial.

Hoy, los antiguos príncipes del dinero sucio empujan el carrito del D1 con cara de resignación.

Ahí están, en las filas del descuento, comparando precios de arroz y papel higiénico, mientras murmuran con nostalgia: “¿Te acuerdas cuando esto lo compraba el escolta?”. Triste metamorfosis: de magnates de la corrupción a clientes frecuentes del punto D1 de la esquina. La decadencia huele a detergente barato y a culpa guardada en bolsas reutilizables.

Pero la verdadera tragedia no está en sus bolsillos, sino en su cerebro. Porque, mientras revisan ofertas de lentejas, descubrieron una nueva forma de subsistir: vender su moral al mejor postor político. Algunos, por hambre o por hábito, se reciclaron en militantes del odio. Visten camisetas de “antipetro” como si fueran salvavidas de dignidad. Y salen a las calles, bate en mano, gritando que defienden la libertad… la misma libertad que vendieron cuando firmaban licitaciones amañadas o pagaban campañas con dinero del narco. O como la señora loca del D1 , vivián con narco políticos y hacían “la vista gorda”

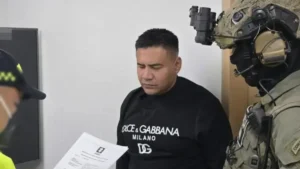

El caso del funcionario de la Alcaldía de Medellín con un bate —ese símbolo involuntario del fascismo tropical— no es un accidente. Es un síntoma. Igual que la funcionaria en Cali que gritaba como si el diablo le hubiera cortado el Wi-Fi, o el conductor en Bogotá que decidió que la mejor forma de participar en el debate político era arrollando manifestantes. El odio como currículum vitae: la nueva forma de escalar en la política del rencor.

Lo inquietante es que no son casos aislados. Detrás de cada “ciudadano indignado” suele haber una nómina, un contrato o una promesa de impunidad. Son los voceros de una minoría desesperada que añora el retorno de su edad dorada: cuando el narcotráfico era política de Estado y la corrupción una carrera profesional con jubilación dorada.

Hoy, esa minoría ruge en redes, apedrea, grita, amenaza. Sueña con recuperar el poder perdido, mientras la mayoría observa, confundida, desarmada y con miedo. Porque ¿cómo se enfrenta a un enemigo que no tiene ideología, sino hambre? Un enemigo que cambia de camiseta según la encuesta y que jura amor eterno a la patria mientras vende el país por una secretaría.

En el fondo, lo que está ocurriendo es una revancha de los desplazados del poder. No soportan que los mismos que antes eran invisibles —los maestros, los obreros, los campesinos, los artistas, las mujeres, los jóvenes de barrio— hoy tengan voz, rostro y candidato. No toleran que los micrófonos que antes les pertenecían ahora transmitan otras verdades, ni que los balcones del poder estén llenos de gente que jamás fue invitada al cóctel.

Por eso los ataques son tan viscerales. Por eso los insultos a los candidatos del petrismo no vienen de la calle sino de los clubes, de las oficinas, de los comedores elegantes donde todavía se cree que el país es una finca privada con peones uniformados.

En los restaurantes o en los centros comerciales, se organizan las pequeñas cruzadas del odio: funcionarios y “ciudadanos respetables” que se sienten héroes por gritarle “castrochavista” a un joven candidato o a una mujer que defiende la reforma social.

Paradójicamente, mientras eso ocurre en los espacios privados —donde los prejuicios se sirven con vino caro—, en las calles el panorama es distinto. Los candidatos y simpatizantes del petrismo son vitoreados, aplaudidos, abrazados por la gente del común. No hay miedo, sino esperanza. El mismo país que antes votaba por miedo hoy camina sin permiso, con la dignidad de quien ya no se arrodilla ante los “amos” del pasado.

Esa es la gran paradoja del presente: los que gobernaron desde la opulencia ahora gritan desde la pobreza, y los que fueron perseguidos por soñar con justicia social ahora inspiran multitudes.

Los poderosos de antes descubrieron que la soberbia no se come, que los títulos no se mastican y que el odio no paga arriendo. Y entonces salen a desfogar su frustración, como fieras heridas, en redes sociales o frente a las cámaras, usando el antifaz del “orden” para esconder su nostalgia por la impunidad.

Mientras tanto, el pueblo avanza, con desconfianza pero con paso firme. Ya entendió que la historia no se escribe en los clubes de golf ni en los almuerzos empresariales, sino en las calles, en las plazas, en las urnas. Que el cambio no es un eslogan, sino una resistencia cotidiana contra los que prefieren un país saqueado a uno compartido.

Y aunque las cortes sigan dormidas, los tribunales fingen demencia y la justicia se disfrace de notario del poder, hay algo que no podrán controlar: la memoria. La gente recuerda quién robó, quién mató, quién mandó callar. Y también recuerda quién resistió, quién habló, quién soñó.

Por eso tiemblan. Porque saben que el reloj de la historia no da vuelta atrás. Que, aunque griten, insulten o agiten bates, ya no tienen país que vender ni pueblo que engañar. Lo único que les queda es su odio y una cuenta pendiente con la verdad.

Frase final:

El problema no es que los corruptos compren en el D1; es que aún creen que el país también tiene precio de oferta.

#LosNuevosPobresDelPoder