Por Gustavo Melo Barrera

Noviembre de 1983

Todavía, después de tantos años, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el rugido del público en El Campin aquella noche de noviembre de 1983. Bogotá temblaba, no por el frío de la sabana, sino por el calor de los acordeones que sonaban desde dos tarimas gigantes. El estadio, acostumbrado al eco de los goles, esa vez se rindió al poder del vallenato. “Fue la primera vez que El Campin se vistió de vallenato”, la primera vez que la capital abrió sus puertas a un género que, aunque sonaba en emisoras y en algunas fiestas, aún no era popular en el corazón andino del país.

Aquel día el estadio se transformó. Las graderías parecían una gran plaza del Caribe. Había sombreros vueltiaos, pañuelos, banderas y una mezcla de curiosidad y alegría. Era “el gran homenaje a Alfredo Gutiérrez y Lisandro Meza”, recién llegados de Venezuela después de un episodio que nos conmovió a todos los colombianos.

Unos días antes, el 18 de noviembre de 1983, Alfredo vivió uno de los momentos más duros de su carrera. En pleno auge musical en Venezuela, había sido invitado a las Fiestas de la Chinita en Maracaibo, celebraciones en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Allí, en la caseta reina del festival, mientras alternaba con Lisandro Meza, decidió hacer lo que en Colombia era costumbre: tocar los himnos nacionales antes de comenzar su show.

Primero interpretó con respeto el himno venezolano —“Gloria al bravo pueblo…”— y luego el colombiano —“Oh gloria inmarcesible…”. El público lo aplaudió. Todo parecía normal. Brindaron con ron, se abrazaron como hermanos, y luego Alfredo soltó su éxito del momento, “Las dos mujeres”. La noche fue un éxito total. Nadie imaginaba lo que ocurriría después.

A la mañana siguiente, una emisora local difundió la falsa noticia de que Alfredo había “profanado” el himno venezolano tocándolo en ritmo de cumbia y con los pies. Bastó esa chispa para encender una tormenta. Locutores, políticos y supuestos defensores del patriotismo comenzaron a atacarlo. Las protestas llegaron hasta Caracas.

Mientras tanto, Alfredo dormía en el hotel del Lago junto a su esposa Chila. A eso de las siete de la mañana, la temida PTJ (Policía Técnica Judicial) irrumpió en la habitación a golpes y gritos. Lo sacaron en calzoncillos, apenas pudo ponerse un pantalón que su esposa alcanzó a lanzarle. Lo arrastraron descalzo hasta una comisaría, sin entender de qué lo acusaban.

Otro tanto vivieron los músicos de su agrupación, detenidos en otro hotel. En pocas horas, el escándalo era internacional. Los empresarios de ambos países cancelaron contrataciones; locutores venezolanos y colombianos se lanzaban insultos al aire. El vallenato, por un instante, se volvió símbolo de una absurda confrontación.

Finalmente, Alfredo fue liberado y, con el cuerpo lleno de golpes, regresó a Colombia. En el aeropuerto lo esperaban periodistas y camarógrafos. Uno le preguntó:

—“¿Es verdad que le pegaron?”

El maestro, sin pensarlo, bajó los pantalones frente a las cámaras. Y así, ante todo un país en televisión, las primeras nalgas que se vieron en la TV colombiana fueron las de Alfredo Gutiérrez Vital, amoratadas por la brutalidad de unos cuantos “hermanos” venezolanos.

Aquella escena dio la vuelta al país. Y lo que nació como una afrenta se transformó en solidaridad. Bogotá decidió rendirle homenaje, y ese homenaje fue el concierto que aquella noche de noviembre llenó de vallenato por primera vez el estadio El Campin.

Yo estuve allí. No como espectador, sino como parte del alma técnica de la fiesta. Era el jefe de sonido de la orquesta Los Licenciados de Colombia, propiedad de mi buen amigo Guillermo Hernández García, quien había prestado los equipos para una de las tarimas principales. Jorge Antonio Vega, gran locutor y empresario visionario, nos había contratado para apoyar el montaje.

Desde temprano el ambiente era distinto. En los camerinos, el olor del café se mezclaba con el de los cables, los instrumentos y la tensión propia de los grandes eventos. Afuera, el público seguía entrando; familias, costeños con mochilas y ruanas, bogotanos curiosos, jóvenes que apenas empezaban a descubrir la magia del vallenato.

El desfile de artistas fue memorable: El Binomio de Oro, con su alegría moderna; Alejo Durán, sabio y pausado, arrancando aplausos de respeto; Luis Enrique Martínez “El Pollo Vallenato”, con su ímpetu de juglares. Y todos esperábamos al maestro Alfredo.

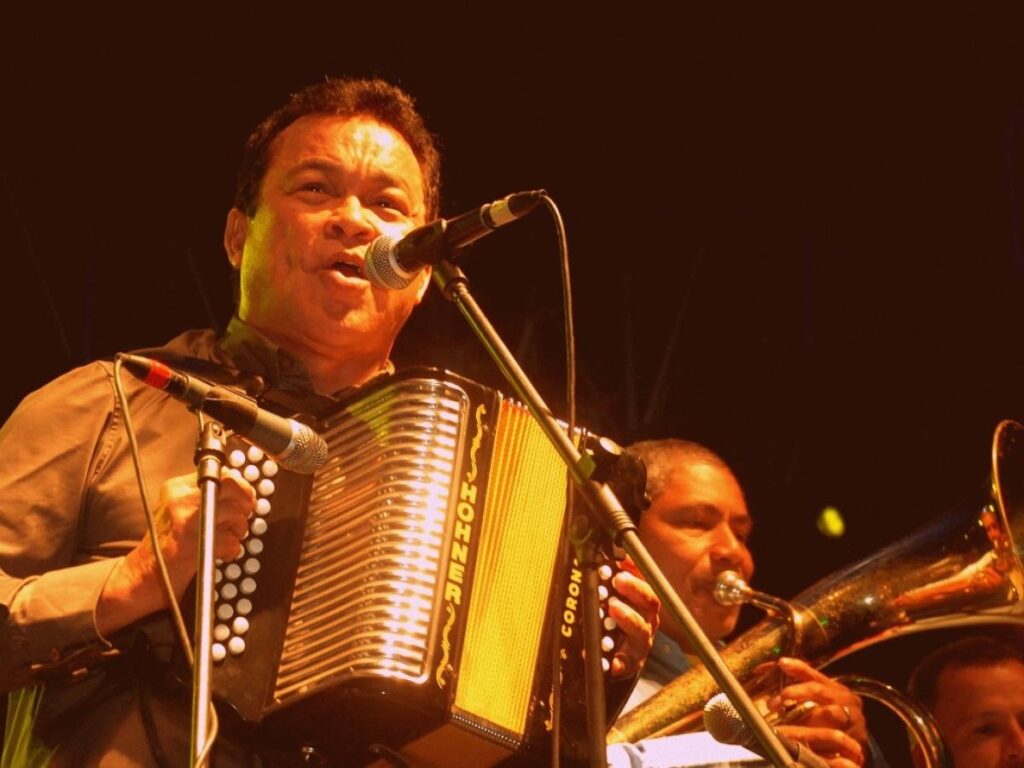

Cuando lo anunciaron, el estadio entero se levantó. Alfredo apareció vestido de blanco, con el acordeón colgado al pecho como una bandera. La tensión aumento al máximo cuando, Lisandro Meza, subió a la tarima y ambos se fundieron en un abrazo, sonriente, con el orgullo del hermano que defiende al suyo.

Yo, desde la consola de sonido, lo vi levantar el acordeón hacia el cielo. Por un instante hubo silencio. Luego sonó el primer acorde, y Bogotá explotó. Era como si la ciudad entera se rindiera al vallenato. Alfredo tocaba con furia, con alegría, con el alma. Cada nota era una declaración de dignidad.

Entre canción y canción, los músicos se abrazaban. En un momento, Alfredo tomó el micrófono y dijo, con la voz quebrada:

—“Gracias, Colombia, por no dejarme solo.”

El estadio rugió. En ese instante entendí que no era solo un concierto; era un acto de justicia, una fiesta de identidad.

Cuando terminó el homenaje, la noche no quiso apagarse. Los artistas, los técnicos, los organizadores… todos terminamos en el centro de Bogotá, donde la parranda siguió hasta el amanecer. Recuerdo que Alfredo volvió a sacar el acordeón, sin micrófonos ni luces, solo con el corazón. Lisandro lo acompañó, y todos cantamos.

Han pasado más de cuarenta años desde entonces, pero aún me estremezco al recordarlo. Aquella fue “la primera vez que El Campin se vistió de vallenato”, y desde ese momento nada volvió a ser igual.

Hoy, cuando paso cerca del estadio, no pienso en fútbol. O cuando tengo oportunidad de entrevistar al maestro, pienso en aquel mar de gente, en los acordeones, en la voz de Alfredo diciendo “gracias”. Y me siento orgulloso, profundamente orgulloso, de haber sido testigo y parte de esa noche en que Bogotá descubrió que el vallenato también podía latir en su corazón. De los licenciados de Colombia no volví a saber nada, pero lo que aprendí con su director y propietario, me sirvió después para llegar al periodismo radial sin miedo y si con mucha pasión. Algo que todavía me acompaña …