Por Gato Loco para GMTV Productora Internacional

¿Se acuerdan del ser humano que, en los días más grises de la pandemia, juró que saldría de aquello convertido en una mejor persona?

Sí, ese mismo que hacía videollamadas familiares con voz temblorosa y juramentos solemnes: “cuando esto acabe, voy a abrazar más, a trabajar menos, a valorar lo esencial”.

Pues bien: lo esencial parece que era mentirnos con buena intención.

Porque ese “nuevo ser humano” que iba a nacer del encierro —más empático, solidario, reflexivo, casi angelical— se perdió entre el tapabocas, el gel antibacterial y la primera promoción del centro comercial cuando reabrieron las puertas.

El virus del olvido

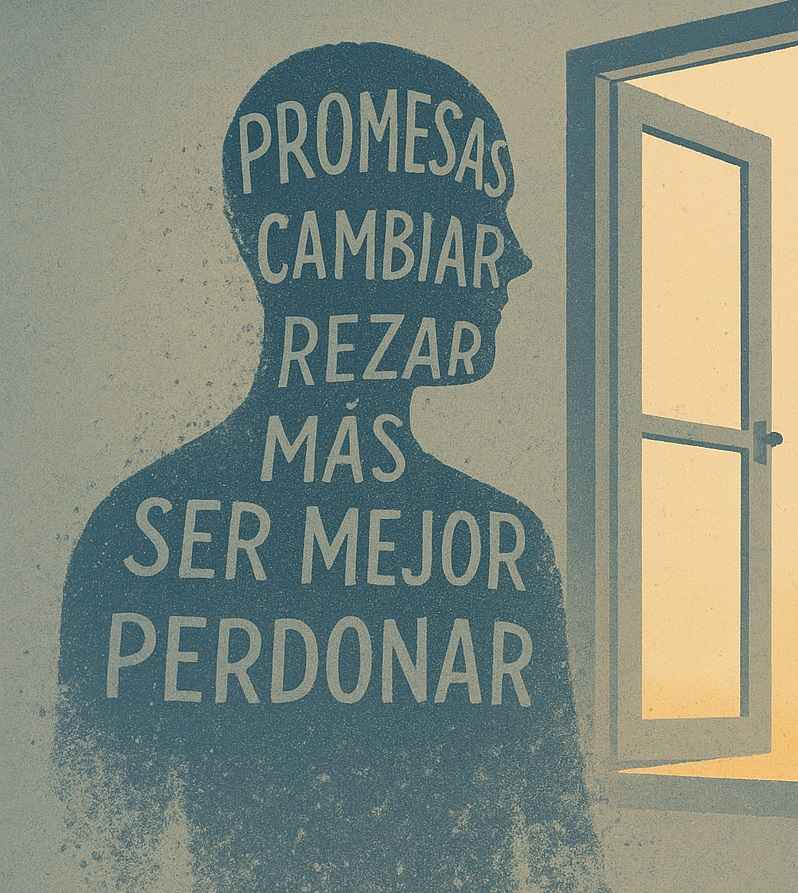

Durante aquellos meses hicimos promesas a todo nivel: personales, familiares, espirituales, dietéticas y hasta metafísicas. Prometimos comer sano, dormir bien, leer más, cuidar a los abuelos, hacer yoga, perdonar al prójimo y no quejarnos por tonterías.

Juramos que el planeta respiraría mejor, que seríamos menos consumistas, que las familias volverían a hablar en la mesa.

Tres años después, el planeta sigue tosiendo, nosotros seguimos comprando lo que no necesitamos y en la mesa seguimos mirando pantallas.

Y, por si fuera poco, ahora además comemos rápido… porque “hay que volver a ser productivos”.

Las promesas domésticas

Durante la cuarentena, millones de personas descubrieron la espiritualidad, el pan artesanal y la jardinería. El horno y la masa madre fueron símbolos de redención.

“¡Esto me cambió la vida!”, decían con orgullo.

Hoy, aquel horno acumula polvo y la masa madre murió de hambre (ironías de la vida).

De hecho, si se hiciera un cementerio simbólico de promesas pandémicas, tendría tumbas con epitafios como:

Aquí yace mi huerta urbana (murió por exceso de Netflix).

RIP a mis clases de francés por Zoom.

Descanse en paz mi propósito de ser mejor ser humano.

Hasta el “agradecimiento” se nos evaporó. En el encierro aplaudíamos desde los balcones a los médicos y enfermeras. Hoy, si una ambulancia interrumpe el tráfico, nos quejamos del ruido.

Los héroes cansados

El discurso de los héroes anónimos duró lo mismo que un rollo de papel higiénico en marzo de 2020.

Aquel que prometió “no volver a juzgar a los trabajadores esenciales” hoy regaña al domiciliario porque tardó dos minutos más en traerle el pedido.

El mismo que aplaudía a las enfermeras, hoy amenaza con demandar al hospital porque le dieron una cita virtual.

¿Y la gratitud? Quedó archivada en el mismo lugar que la fe postpandemia: en la nube.

Las promesas divinas

Durante el encierro, medio planeta se reconectó con Dios. Se transmitían misas por Facebook, se rezaba por Zoom y se compartían cadenas de oración por WhatsApp con fervor digital.

“Si me salvas de este virus, te prometo cambiar”, decía la gente.

Parece que Dios cumplió su parte.

Nosotros… bueno, volvimos a lo de siempre.

Las iglesias se llenaron cuando el miedo era alto y se vaciaron cuando el virus bajó. Algunos cambiaron los templos por aplicaciones de meditación, otros por influencers espirituales que prometen paz interior con tres frases y un mantra de fondo.

El virus nos dio una lección de humildad, y nosotros respondimos con soberbia. Bastó un poco de “normalidad” para olvidar que la vida era frágil.

Las promesas de pareja

Las relaciones de pareja durante la pandemia fueron otro experimento social digno de estudio.

Al principio, todo era amor y reconciliación. “Nos redescubrimos”, decían.

Después de seis meses de encierro, se redescubrieron… pero en la fila del juzgado.

Las promesas románticas se desvanecieron con el retorno a la rutina: “vamos a pasar más tiempo juntos”, “no más gritos”, “seremos un equipo”.

Hoy, la mayoría de esos equipos apenas se saludan entre notificaciones. El amor se volvió multitarea: cocinar, contestar correos y discutir por WhatsApp, todo al mismo tiempo.

Y cuando no hay tiempo para discutir, se sube una foto a Instagram con un filtro esperanzador: “agradecida con la vida”.

Mentira. Agradecida con el algoritmo.

Las promesas a los hijos

Los niños fueron los filósofos involuntarios de la pandemia.

Nos miraban desde el encierro con preguntas existenciales: “¿cuándo volveré al parque?”

Prometimos darles más tiempo, menos pantallas y más abrazos.

Hoy, los parques están vacíos y las tablets, recargadas.

El confinamiento nos enseñó que la familia era lo más importante.

Pero al parecer, la “importancia” duró lo que la batería del computador de teletrabajo.

Muchos padres juraron no repetir los errores del pasado, y hoy viven con el reloj pegado al alma, corriendo tras el tiempo, que siempre llega tarde.

Las promesas al cuerpo y la salud

El encierro también fue una fábrica de planes fitness: bicicletas estáticas, ligas elásticas, clases de yoga por YouTube y dietas milagrosas.

Juramos cuidar nuestro cuerpo como templo.

Ahora el templo tiene goteras, fugas y un altar lleno de snacks.

El gimnasio se volvió un recuerdo lejano, la caminata matutina fue reemplazada por el “snooze” del despertador, y el autocuidado terminó reducido a un “mascarilla de sábila los domingos”.

Ni la salud mental se salvó.

Durante la pandemia, aprendimos palabras nuevas como resiliencia, autocuidado y empatía emocional.

Hoy las usamos como hashtags, no como prácticas.

La sociedad de las promesas rotas

En colectivo, también fracasamos.

Prometimos gobiernos más humanos, empresas más solidarias, ciudadanos más conscientes.

Pero apenas se abrieron los aeropuertos y los centros comerciales, todos salimos corriendo al mismo lugar: el consumo.

La solidaridad duró lo que la cuarentena; el egoísmo, en cambio, no necesitó vacuna.

La “nueva normalidad” no fue más que la vieja rutina maquillada. El tráfico regresó, los insultos volvieron, y las redes sociales recuperaron su tono habitual: el juicio sin misericordia.

Si la pandemia fue un espejo, lo rompimos apenas nos vimos reflejados.

Y sin embargo…

Quizás exagero. Siempre hay excepciones.

Hay quienes sí cambiaron, quienes perdieron tanto que no pudieron volver a ser los mismos.

Quienes aprendieron a valorar lo sencillo, a perdonar, a cuidar.

Pero incluso ellos confiesan que el entorno los arrastra, que el mundo parece no haber aprendido nada.

No es que el ser humano sea peor que antes. Es que sigue siendo el mismo, pero con menos excusas.

Y eso, en tiempos de selfies y titulares, se nota más.

Epílogo de bolsillo

Dicen que las crisis revelan el verdadero carácter de las personas.

La pandemia reveló el nuestro: olvidadizo, acelerado, selectivamente solidario.

Prometimos tanto, que ni el cielo tenía suficiente espacio para archivar nuestras súplicas.

Quizás el problema no fue no cumplir, sino haber creído que cambiar era cuestión de encierro, y no de conciencia.

Porque mientras el virus atacaba los pulmones, nosotros seguíamos respirando soberbia.

Y cuando al fin respiramos sin miedo, nos faltó aire para agradecer.

Así que, si usted también hizo promesas durante la pandemia y no cumplió ni una, tranquilo: no está solo.

Somos una especie que promete en el miedo y olvida en la calma.

La buena noticia es que aún estamos a tiempo de recordar.

La mala es que seguimos esperando otra catástrofe para hacerlo.

Y si eso no le arranca una sonrisa… al menos debería arrancarle un propósito (esta vez, sin cuarentena de por medio).#LecturaRecomendada #Columna #Reflexión #Humor #Pospandemia #GMTV