Por Gustavo Melo Barrera – GMTV Productora Internacional

Por estos días, pareciera que es época de estrenos de películas viejas y recicladas: la rebelión de las ratas es una de ellas. Veamos porque: la pregunta que recorre pasillos judiciales, redacciones periodísticas y conversaciones de café ya no es retórica ni exagerada: ¿puede Colombia llegar a las elecciones de marzo y a las presidenciales de 2026 con garantías reales de limpieza democrática?

No se trata de paranoia política. Se trata de hechos.

El Consejo Nacional Electoral bajo cuestionamiento, una Registraduría señalada por irregularidades logísticas y contractuales, decisiones opacas en el Congreso, procesos que se dilatan en las altas cortes, investigaciones que nunca avanzan cuando los implicados pertenecen al propio establecimiento. La suma de estos episodios no es anecdótica: dibuja un patrón. Y los patrones, en política, rara vez son casuales.

En las democracias frágiles, la captura institucional no siempre ocurre con tanques ni golpes de Estado. Ocurre en silencio. Se infiltra en nombramientos estratégicos, en decisiones administrativas, en tecnicismos legales que terminan torciendo la voluntad popular. Se viste de trámite burocrático.

Colombia conoce bien ese libreto.

Durante décadas, la relación entre política y economías ilegales no fue una desviación del sistema, sino parte de su engranaje. La parapolítica, el financiamiento irregular de campañas y la penetración del narcotráfico en alcaldías, gobernaciones y el Congreso dejaron una lección amarga: el crimen organizado no necesita destruir la democracia; le basta con administrarla.

Hoy esa vieja maquinaria parece reactivarse.

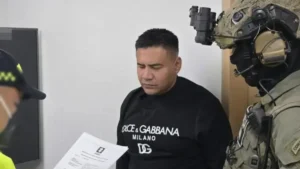

Nombres como Hernán Prada, Carlos Camargo, David Luna, Cristina Lombana, Efraín Cepeda —junto a otros actores menos visibles, pero igualmente influyentes— aparecen de manera recurrente en controversias, investigaciones o decisiones que favorecen la parálisis institucional. No hay condenas firmes todavía. Pero tampoco hay transparencia convincente. Y la ausencia de respuestas, en política, es tan elocuente como una confesión.

La preocupación central no es ideológica. Es estructural.

Cuando los árbitros electorales pierden credibilidad, el voto pierde sentido.

Si el organismo que certifica resultados es cuestionado, si los magistrados que deben vigilar la legalidad están investigados, si el Congreso actúa más como trinchera de intereses privados que como foro democrático, el terreno se inclina antes de que se abran las urnas. El fraude moderno no necesita alterar millones de papeletas: basta con condicionar reglas, tiempos y decisiones clave.

Eso explica el clima de alarma que rodea al Pacto Histórico.

Desde Gustavo Petro hasta Iván Cepeda y otros liderazgos del oficialismo, el mensaje es claro: el riesgo ya no es solamente político, sino físico e institucional. La historia colombiana tampoco es indulgente en este punto. Cuando fuerzas reformistas han intentado desafiar poderes arraigados, la respuesta ha sido violencia, sabotaje o judicialización selectiva.

La Constitución de 1991, sin embargo, ofrece herramientas que a menudo se olvidan. El artículo 40 consagra el derecho de todos los ciudadanos a participar en la conformación del poder político. El 258 protege la pureza del sufragio. El 103 reconoce mecanismos de participación directa. No son adornos retóricos: son garantías que obligan al Estado a asegurar elecciones libres y transparentes.

Si esas garantías se vulneran, el problema deja de ser partidista y se convierte en una ruptura del orden constitucional.

¿Qué puede hacer entonces el oficialismo, más allá de la denuncia?

Primero, internacionalizar la vigilancia electoral. Misiones de observación robustas, auditorías técnicas independientes, presión diplomática. La transparencia externa suele incomodar a los operadores locales de la opacidad.

Segundo, blindar jurídicamente cada proceso: testigos electorales, seguimiento digital, veedurías ciudadanas, litigio estratégico inmediato ante cualquier irregularidad. El fraude prospera donde nadie documenta.

Tercero —y quizás más importante— reconstruir la confianza ciudadana.

No con consignas incendiarias, sino con pedagogía democrática. Movilización sí, pero cívica, pacífica, organizada. La protesta social es un derecho constitucional, no una amenaza. En contextos de captura institucional, la calle puede convertirse en el último contrapeso legítimo.

Porque al final, ninguna mafia resiste indefinidamente la luz pública.

Las elecciones de 2026 no serán solo una disputa entre izquierda y derecha. Serán un referendo silencioso sobre algo más básico: si Colombia permite que las reglas del juego sigan en manos de redes clientelares y criminales, o si logra defender la idea simple pero radical de que el poder debe nacer del voto, no de la intimidación.

Las democracias no mueren de un día para otro. Se erosionan lentamente, trámite tras trámite, silencio tras silencio.

Y cuando la ciudadanía despierta, a veces ya es tarde.

La pregunta, entonces, no es si la mafia intenta condicionar las elecciones. La evidencia sugiere que lo está intentando.

La verdadera pregunta es si el país está dispuesto a impedirlo.

Adenda: El Padrino: versión 2026. con el mismo protagonista

El protagonista no podía ser otro, un elefante en la habitación que la política colombiana rara vez nombra sin susurros: el poder persistente de Álvaro Uribe.

A pesar de años de investigaciones, indagatorias y procesos judiciales que avanzan y retroceden con desconcertante lentitud, el expresidente sigue siendo una figura decisiva en la arquitectura del poder nacional. No ocupa la Casa de Nariño, pero influye como si nunca se hubiera ido. Sus alianzas, su red de lealtades y su capacidad para moldear partidos, candidaturas y narrativas públicas lo mantienen en el centro del tablero.

El problema no es solo personal, sino institucional.

Cuando los casos contra una figura tan influyente se dilatan indefinidamente, cuando decisiones judiciales parecen oscilar según el clima político y cuando magistrados y fiscales enfrentan cuestionamientos por conflictos de interés o cercanías partidistas, la percepción ciudadana se deteriora. La justicia deja de parecer ciega y comienza a parecer selectiva.

Esa erosión es peligrosa. No porque favorezca a un dirigente en particular, sino porque normaliza la idea de que algunos están por encima de la ley.

Ante ese desgaste, crece una demanda radical: una constituyente impulsada desde la ciudadanía, no para concentrar poder, sino para recuperar legitimidad institucional. Un nuevo pacto que blinde tribunales garantice independencia real y devuelva a la justicia su función básica.

Porque sin justicia creíble, el voto también pierde credibilidad.