El manejo de los medios al entorno del juicio es una muestra de complicidad descarada que debería ser castigada para dar ejemplo de justicia

Gustavo Melo Barrera – GMTV Productora Internacional

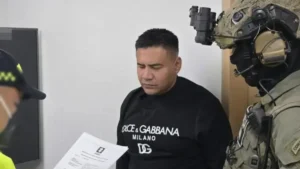

Bogotá, 29 de julio de 2025 – El fallo histórico del lunes 28 de julio de 2025, que declara culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal, marca un hito judicial: es la primera vez en la historia de Colombia que un exmandatario es condenado penalmente. Aunque los cargos de soborno simple fueron desestimados por falta de pruebas, la gravedad de los delitos probados ha encendido un debate público sobre la manera en que los grandes medios denunciaron o, en algunos casos, defendieron al exmandatario durante el largo proceso.

Medios tradicionalmente afines y cobertura complaciente

Durante los años del juicio —que se prolongó por cerca de 475 días—, líneas editoriales alineadas con el uribismo, como ciertos segmentos de prensa nacional, construyeron una narrativa de inocencia preventiva: se enfatizaron continuas apelaciones al debido proceso, supuesta parcialidad de la jueza y un presunto sesgo político en el sistema judicial. Presentaron cargos como soborno y fraude procesal como parte de una estrategia de persecución política, envalentonando a seguidores del expresidente y enmarcando el proceso judicial como “un juicio político camuflado”.

En ese relato mediático, la jueza Sandra Liliana Heredia fue perfilada no como árbitro judicial e independiente, sino como una funcionaria con predisposición hostil hacia el acusado. Se destacaron sus rechazos a las recusaciones presentadas por la defensa y su ritmo acelerado en el fallo, lo que alimentó la percepción pública de parcialidad.

El juicio mediático y sus efectos corrosivos

Este fenómeno encaja en lo que los estudios de “juicio mediático” denominan un rito de condena pública anticipada: cuando los medios construyen una condena social antes de que concluya el debate probatorio del tribunal, erosionan la presunción de inocencia y moldean el imaginario colectivo. En este caso, ambos lados del espectro político se beneficiaron de esa narrativa: quienes defendían a Uribe usaron los medios para amplificar argumentos sobre injusticia, mientras otros medios independientes o críticos difundieron pruebas judiciales y testimonios clave, posicionando al expresidente como autor de una red de manipulación de testigos.

Perfilación de actores: jueza, víctimas y testigos

Mientras los medios conservadores desplegaban campañas en defensa de Uribe, algunos medios y periodistas contrarios a su línea editorial destacaron el profesionalismo y la solvencia ética de la jueza Heredia. Enfatizaron que validó interceptaciones legales —entre el 12 y 27 de marzo de 2018— y dejó claro que actos de soborno operaron más allá de sospechas, hasta constituir una red organizada de presión sobre testigos como Juan Guillermo Monsalve.

Las víctimas del caso, incluyendo al senador Iván Cepeda, fueron retratadas con seriedad: se recogieron sus testimonios, se validó la coherencia y fortaleza de sus declaraciones, y se revisó el supuesto “casting” de testigos que ofrecían versiones favorables a Uribe. No obstante, ciertos medios insuficientes o sesgados minimizaron su protagonismo, eclipsando su condición de víctimas con versiones de “venganza política”.

Además, circuló un discurso moralizador sobre la familia de la jueza, sugiriendo influencias externas o presiones institucionales. Aunque no se presentaron pruebas fehacientes de irregularidades, el simple señalamiento contribuyó a estigmatizarla ante audiencias afines al expresidente.

¿Influencia o defensa?

¿Se puede hablar de “injerencia” real? Lo cierto es que, más que alterar la decisión judicial, los medios influyeron en la percepción pública del juicio. La campaña mediática funcionó como un espacio paralelo al tribunal: mientras unos creaban una narrativa de criminalización política, otros defendían con vigor las decisiones legales y el valor probatorio de las interceptaciones y testimonios. Esto tensionó el margen de legitimidad del fallo: algunos sectores cuestionan la imparcialidad del sistema, mientras otros la celebran como un triunfo del Estado de derecho.

Conclusión

El juicio a Álvaro Uribe Vélez no solo puso en entredicho su legado político, sino también el papel de los medios en la construcción y deformación de narrativas públicas. Los grandes medios no manipularon directamente el fallo de la jueza Heredia, pero sí moldearon significados, perfilaciones y juicios de valor desde antes de la sentencia. Esa dinámica plantea un desafío para el periodismo en sociedades democráticas: ¿ser testigo crítico del poder o actor decisivo en un juicio mediático? En Colombia, este caso deja en evidencia lo urgente de reflexionar sobre los límites entre derecho al informar y el riesgo de convertirse en participante activo del proceso judicial.

Adenda: El ruido externo: la peligrosa injerencia de Washington

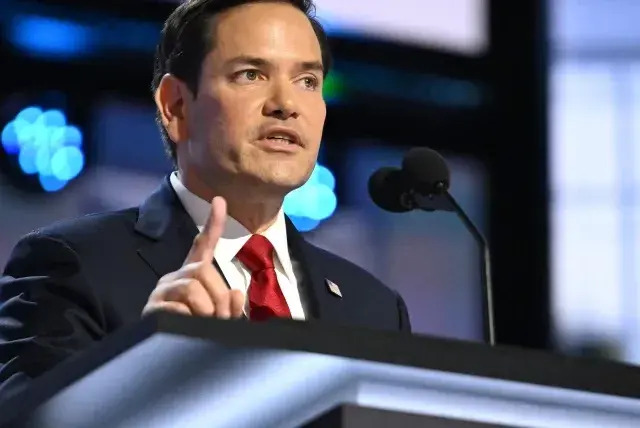

La condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez no solo ha suscitado reacciones al interior de Colombia. En un gesto que ha sido calificado por analistas y juristas como una “intromisión inaceptable”, Marco Rubio, actual secretario de Estado del gobierno de Donald Trump en su segundo mandato, emitió declaraciones públicas cuestionando el fallo judicial y expresando su “preocupación por la persecución de líderes aliados de la democracia y la libertad en América Latina”.

El pronunciamiento, realizado pocas horas antes del fallo de la jueza Sandra Heredia, generó una ola de rechazo en Colombia, tanto en sectores judiciales como en amplios sectores de la opinión pública, que vieron en esas palabras un intento de deslegitimar el actuar de una jueza colombiana en ejercicio pleno de su autonomía. La Cancillería colombiana respondió con un comunicado sobrio, en el que reafirmó la independencia de sus instituciones y advirtió que “las decisiones judiciales en Colombia no están sujetas a presiones externas, ni de gobiernos ni de intereses políticos foráneos”.

Esta no es la primera vez que Washington —especialmente bajo gobiernos republicanos con afinidades ideológicas hacia el uribismo— ha intervenido discursivamente en la política interna colombiana. Sin embargo, lo grave en esta ocasión es que las declaraciones de Rubio ocurrieron “en el contexto inmediato de una sentencia judicial firme”, y no ante un evento electoral o legislativo. Es decir, se trata de un “intento indirecto de presión sobre el sistema judicial colombiano”, en favor de un político con vínculos históricos con las élites conservadoras del sur de Florida y con grupos influyentes del Partido Republicano.

Detrás de estas expresiones no solo hay gestos de solidaridad política. También hay intereses geoestratégicos: Uribe ha sido durante décadas un aliado incondicional de la política antidrogas estadounidense, un promotor de tratados comerciales favorables a EE. UU. y un rostro confiable para los sectores que defienden una visión dura de la seguridad continental. Su caída judicial incomoda a ciertos círculos de poder en Washington, especialmente a los que ven en los procesos judiciales de América Latina un posible “efecto contagio” sobre sus propios aliados regionales.

El mensaje es claro: cuando la justicia toca a uno de los suyos, el discurso de “persecución” se activa, incluso desde la diplomacia de las grandes potencias. Es aquí donde Colombia debe afirmar con firmeza un principio básico de toda democracia madura: “los jueces no pueden ser presionados por poderes extranjeros ni por gobiernos que, por conveniencia ideológica, quieran proteger a quienes han sido hallados culpables bajo el debido proceso legal”.

La independencia judicial no solo se defiende frente a actores internos, sino también frente a las narrativas intervencionistas. Y en ese sentido, el episodio Rubio-Uribe deja una lección que trasciende este caso: la justicia colombiana se juega su credibilidad cada vez que resiste presiones externas. Y hasta ahora, pese al ruido, ha demostrado tener nervio y dignidad.